最終更新日 2025年8月6日 by edgea

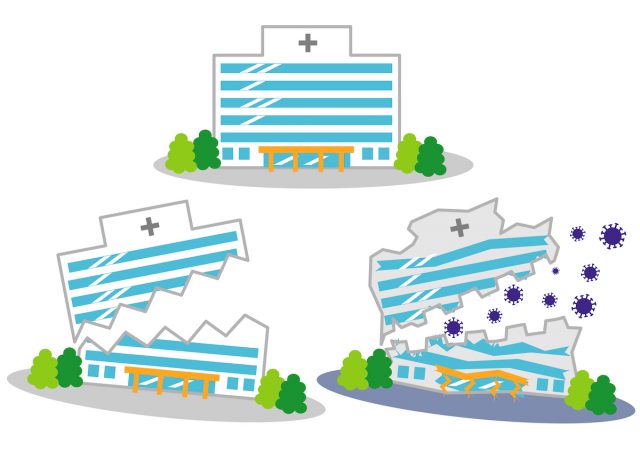

医療崩壊というのは最近よく言われていますが、ごく簡単に言えば受け入れられるキャパシティを超えて医療を必要とする人が殺到してしまうことです。

別に医療だけに限らず、外食とか小売、あるいはそれこそレジャー産業であっても受け入れ可能なキャパシティというのは決まっています。

それは例えば施設の問題であったり、対応する人間の問題であったり、あるいはそこにやってくる人が求めるものをどれだけ提供できるかという品物の問題であったりします。

現状の医療をどう見ているのか?

医療に関して言えば、病院やクリニックなどの医療機関が施設の問題に相当しますし、医師や看護師、臨床検査技師といった医療従事者が対応する人間の問題に相当します。

そして、患者さんが服用する医薬品を始めとして、手術に必要な様々な器材、白衣とかマスク、医療用ガウンといいったものは品物の問題になるでしょう。

このようなもののキャパシティというのは当然ながら限りがあり、決して無限にいくらでも需要に応じて受け入れられるものではありません。

特に問題もない時期にキャパシティを増やすことはある意味で無駄ですからあまりそのような力は働きませんし、いざというときにキャパシティを増やそうとしても限界があります。

施設、人員、品物のどれを取っても、即座に需要を満たすだけのものを用意するのは困難であることが分かるでしょう。

そういう状況であるにも関わらず、病気の流行などの理由によって医療を必要とする人が想定を超えて殺到してしまうと、本来であれば届けられるはずの質の高い医療が必要とする人の全てに行きわたらなくなります。

その結果どういうことが想定されるかというと、例えば単なる風邪とか胃腸炎程度の症状の人であれば、困ったことだとは思いつつも、自宅で単に安静にして養生していればそのうち治ることが想定されますから、さほど大事には至らないかもしれません。

医療崩壊によって適切な治療が受けられないようになる問題

問題はある程度以上に症状が重い人です。

今では医療の進歩によってある程度症状の重いいろいろな病気についても適切な医療によりしっかりと治癒することが期待されています。

ところが医療崩壊によって適切な治療が受けられないようになると、率直に言えば命に関わることになります。

つまり、治療を受けてきちんと治り、また元気に生きていけたはずの人が亡くなってしまうことになりかねないのです。

これが医療崩壊の最も恐ろしいことで、最大限の努力を払って避けなければならないことです。

冒頭に、別に医療だけに限らず他の分野においてもキャパシティを超えて人が殺到すれば問題になりうると書きましたが、別に外食とか小売、レジャー等の分野においてそういうことが起こっても、もちろんいくらかの不便を感じることはあるでしょうが、命に関わるようなことはあまりないでしょう。

他の分野と医療との大きな違いがそこにあります。

そこで、医療崩壊を避けるために何ができるかということですが、一つには、先ほども少し触れていますが、そもそもさほどの医療を必要としないレベルの人は、いつもであれば医療機関を受診していたような人であっても、崩壊の危機にあるような際には受診を控えることです。

何でもない風邪の人まで医療機関に殺到するようなことは避けるべき

何でもない風邪の人まで医療機関に殺到するようなことは避けるべきということになります。

もちろん、風邪は万病の元という言葉もあり、本当に何でもない病気で、自宅で養生していれば治るレベルなのかどうか、自分自身には判断が難しいこともあるでしょう。

ですが、少なくともそのようなことを頭に入れた上で行動することが求められるということです。

もし、患者さんの側でそのような自主的な行動があまり期待できないような状況になってしまっている場合には、医療機関の側でそのような判断というか選別をせざるを得ないこともあります。

いわゆるトリアージと呼ばれるもので、医療機関の側で、軽症者と判断した人には医療を提供しないか、仮にしたとしてもごく簡単なものに留め、医療に関わる施設や設備、人員、物品などのリソースに大きな負荷をかけないようにすることがそれに当たります。

トリアージは大規模な災害時など、やはり医療のリソースを超えて崩壊の危機に瀕する際にも適用されることがあります。

そして、必ずしも通常時と異なるレベルの医療が提供されるのは軽症者だけには限りません。

言ってしまえば、手の施しようがないと判断されたような重症者に関しても、通常であれば何とか最大限の努力をして命を救おうとするのが医療ですが、医療崩壊の危機が迫っているような際には厳しい判断をせざるを得ないことがあります。

まとめ

つまり、必要とされる医療リソースと、救える可能性とを天秤にかけ、可能性が低いと判断された場合には涙をのんで諦めるということもあります。

突き詰めていえば、逼迫する医療リソースを最も効率的に使い、それを使うことで助かる可能性の高い人々だけに限って集中的に対処するということになるわけです。